개화기 이후 근대문화유산 가운데 보존 가치, 상징적 가치가 높은 건조물·작품·유적을 문화재청은 ‘등록문화재’로 지정한다. 2013년 문화재청은 공장에서 대량 생산되는 제품을 등록문화재 제563호로 지정했다. 바로 삼성전자가 1983년에 개발한 64K D램 반도체였다. 손톱만한 칩에 15만개 소자를 800만개 선으로 연결해 8000자의 글자를 기억할 수 있도록 만들어진, 당시로선 최첨단 반도체였다.

64K D램은 고 이병철 전 삼성회장이 반도체 사업을 공식 선언(1983년 2월 8일)한 지 10개월만에, 미국 마이크론으로부터 설계도면을 얻어온 지 6개월 만에 이뤄낸 쾌거였다. ‘Made in Korea’가 새겨진 64K D램이 양산되기 시작하자 가장 놀란 나라는 일본이었다. 당시 이 제품은 미국과 일본, 두 나라만 만들 수 있었다. 일본 반도체 전문가들은 “삼성이 64K D램 생산에 성공하려면 1년6개월은 걸릴 것”이라고 폄하했으나 삼성은 이 기간을 3분의 1로 줄였다.

일본은 이듬해엔 놀라다 못해 경악을 금치 못한다. 1984년 10월, 삼성은 256K D램 개발에 성공한다. 64K D램은 설계를 마이크론에 의존했지만, 256K D램은 삼성이 직접 설계부터 생산까지 완료한 완전한 국산 D램이었다. 일본 NEC와 후지쓰, 미국 인텔 등 극소수만 생산하던 제품을 삼성이 자체 기술로 어깨를 나란히 한 것이다.

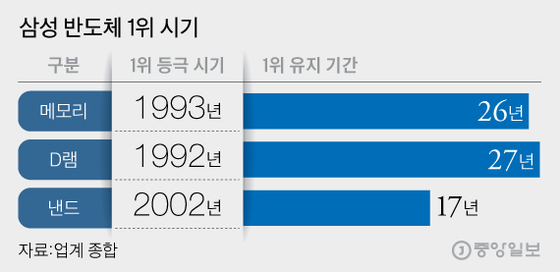

삼성 반도체 1위 시기, 그래픽=김영희 02@joongang.co.kr

당시 반도체 설계는 지금처럼 컴퓨터가 아니라 대형 도면을 바닥에 놓고 펜으로 회로를 그렸다. 256K D램 개발자들이 도면 위를 기어다니며 일하느라 무릎이 다 까졌다는 일화는 지금도 삼성 내부에 전설로 전해진다.

반도체 주역들의 성공담은 이밖에도 많다. D램 설계팀 출신인 전동수 현 삼성메디슨 대표는 “실험실 벽면에 ‘한반도는 반도체다’라고 써붙였다. 한켠엔 야전침대를 갖다 놓고 ‘월화수목금금금’ 일했다”고 전한다. 플래시메모리 개발·감수 팀장을 맡았던 양향자 일본경제침략특위 부위원장은 “‘저녁이 있는 삶’ 대신 ‘보람이 있는 삶’이 반도체인들의 선택이었다. 이 선택 위에서 한국의 반도체는 극일(克日)의 역사를 써왔다”고 했다.

한국의 반도체는 일본이 국가 차원의 공격 대상으로 삼을 정도로 거대한 존재가 됐지만 정작 우리 내부에서는 반도체인의 삶, 그들의 극일 스토리에는 관심이 적다. 극일은 ‘죽창’이나 ‘쫄지말자’ 같은 구호나 선동으로 실현되지 않는다. 반도체인들처럼 각 분야에서 최고가 되려는 노력들이 쌓일 때, 정부는 이런 노력들이 마음껏 펼쳐지도록 법과 제도 정비에 열성적으로 나설 때, 우리는 다시는 일본에 지지 않는 나라가 될 수 있다.

박태희 산업2팀 기자